इतिहास के पन्नों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में काफी चर्चा का विषय रहा है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने अनुसार वीर सावरकर को समझने का प्रयास किया है। किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में योगदान को काफी सराहा तो वहीं कुछ अपने राजनीतिक हित को साधने हेतु संदेह की नज़र से भी देखते हैं। बहरहाल जो भी है वीर सावरकर के विचारों से सहमत हों या असहमत मगर उनके देश के प्रति समर्पण भाव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों द्वारा काला पानी की कठोर सजा जिन्हें 25-25 साल की दो अलग-अलग बार दी गई और उन्हें अंडमान की 698 कमरों की सेल्युलर जेल में 13.5*7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया। दिनांक 6 फरवरी 2020 को बीबीसी के दफ़्तर में रेहान फ़ज़ल के साथ बात करते हुए ‘इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ़ आर्ट्स’ के प्रमुख ‘राम बहादुर राय’ ने वीर सावरकर के बारे में कहा था “दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्राँतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो। अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बना कर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखीं हों।”

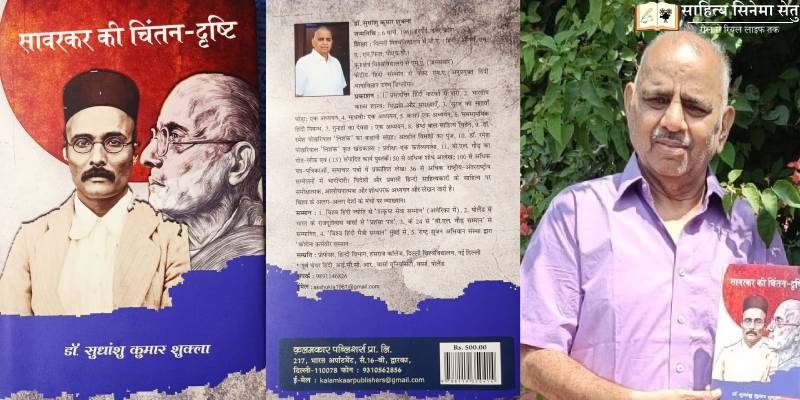

राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से युक्त वीर सावरकर की इसी साहित्यिक पहलूओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का पुनीत कार्य किया है हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला ने। हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई है ‘सावरकर की चिंतन दृष्टि’। इसमें इन्होंने सावरकर के चार नाटकों और चुनिंदा कविताओं को लेकर उनकी वैचारिक दृष्टि को स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में समझने का सफल प्रयास किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इन्होंने यह पुस्तक उन हुतात्माओं को समर्पित किया है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पुस्तक में सावरकर के जिन चार नाटकों की समीक्षा की गई है उनमें सामाजिक मूल्यों एवं देशभक्ति की भावना को ही प्रमुखता से दर्शाया गया है। जो आज भी बेहद प्रासंगिक है। इसके माध्यम से सावरकर का तदयुगीन समाज में योगदान का उचित आंकलन भी देख सकते हैं। पहले ‘संगीत उ: श्राप’ नाटक में जहाँ अछूत हिंदुओं का धर्माभियान और हिंदुओं का इस्लामीकरण जैसे विषयों को दर्शाया है तो वहीं ‘संगीत बोधिवृक्ष’ नामक दूसरे नाटक में महात्मा बुद्ध के वैराग्य को दर्शाया है। तीसरे नाटक ‘संगीत संन्यस्त खडग’ में राज के लिए बुद्ध की शिक्षा के साथ-साथ जनहित एवं समाजहित में शस्त्र को उठाना पुण्य माना है। और चौथे अंतिम नाटक ‘संगीत उत्तरक्रिया’ में पानीपत की तीसरी लड़ाई के उपरांत मराठों का पुनः दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान करना, प्रतिशोध है। यह नाटक हिंदू समाज की कई जर्जर बेड़ियों को तोड़ता है जिससे समाज का अहित हुआ। कविताओं में ‘स्वदेशी का जोशीला गीत’ ‘देश रसातल को जा पहुँचा’, ‘शिववीर’, ‘प्रियतम हिंदुस्थान’, ‘हमारा स्वदेश हिंदुस्थान’ आदि कवितायें सभी स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला को प्रज्वलित करने का हीं कार्य करती हैं। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं को अग्नि में जलाने का भाव ‘दीपावली का लक्ष्मी पूजन’ में तो ‘हिंदू जाति द्वारा पतित पावन का आवाहन’ और ‘मुझे प्रभु का दर्शन करने दो’ कविता में अछूतों की समस्या को दर्शाया है। उनका मानना था कि ‘पतितों को ईश्वर के दर्शन उपलब्ध हों, क्योंकि ईश्वर पतित पावन हैं। यही तो हमारे शास्त्रों का सार है। भगवद दर्शन करने की अछूतों की माँग जिस व्यक्ति को बहुत बड़ी दिखाई देती है, वास्तव में वह व्यक्ति स्वयं अछूत है और पतित भी, भले ही उसे चारों वेद कंठस्थ क्यों न हों।’ बाबा साहब अंबेडकर जैसी दूरदृष्टि इनके रचनाओं में निहित है। कोई भी समाज या राष्ट्र छूआछूत, जाति, धर्म, कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता यह बात सावरकर जी बखूबी जानते थे इसलिए उसी के अनुरूप अपना समस्त लेखन कार्य किया। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि सावरकर की ये सभी साहित्यिक रचनाएँ समाज में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर चलती हैं। सामाजिक समरसता हीं उनका प्रमुख लक्ष्य है। यही बात सावरकर को मानवतावादी साहित्यकार के रूप में उन्हें स्थापित करती है। लेखक ने भारतेन्दु एवं जयशंकर प्रसाद जैसे लेखकों की शैली को सावरकर के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के रूप में दर्शाया है।

आज देश स्वतंत्र है। 21वीं सदीं का समय चल रहा है। वर्तमान परिदृश्य में सावरकर को समझने के लिए हमें तत्कालीन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझना होगा। तभी जाकर हम उनके मूल भावों को आत्मसात कर पाएंगे। कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग जो उनकी भूमिका को स्वीकार नहीं करते उनके लिए क़मर जलालाबादी की ये ग़ज़ल वीर सावरकर के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं-

दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुज़री है

हाँ उन के दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुज़री है

औरों को पिलाते रहते हैं और ख़ुद प्यासे रह जाते हैं

ये पीने वाले क्या जानें पैमानों पे क्या गुज़री है…

सावरकर का जीवन बहुआयामी था। वे महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार के साथ-साथ अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। ताउम्र जेल की यातनाओं के साथ कठोर सजा को सहना कल्पना से परे है। उस अकल्पनीय पीड़ा को सहते हुए कील और कोयले से जेल की दीवारों पर देशभक्ति की कवितायें लिखनेवाले ऐसे महान क्रांतिकारी की साहित्यिक विषय वस्तु के मर्म को प्रस्तुत करने का जो सुंदर कार्य प्रोफेसर सुधांशु कुमार शुक्ला द्वारा किया गया है वो बेहद काबिले तारीफ है। क्योंकि सावरकर जैसे विषय को अपनी लेखनी का केंद्र बिंदु बनाना ही एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर उस समय गूँजा था उसकी प्रासंगिकता को इस पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं। सही मायनों में वीर सावरकर को समझने के लिए उनके राष्ट्र व्यापी चिंतन को व्यापक दृष्टिकोण के साथ अखंड भारत के रूप में देखने, सुनने और समझने की आवश्यकता है। यह पुस्तक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आशा है समाज के हर वर्ग को यह पुस्तक पसंद आएगी और उन पर यह अपना अमिट प्रभाव भी छोड़ेगी। साथ हीं सभी में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय चेतना का संचार भी अवश्य करेगी।

स्वातंत्र्य लक्ष्मी की आराधना में सदैव लीन रहे महापुरुष विनायक दामोदर सावरकर जी पर लिखी गई डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी की युवाओं को स्वातंत्र्य चेतना से सरल शब्दों में अवगत कराती पुस्तक ‘सावरकर की चिंतन-दृष्टि’ की अत्यंत सारगर्भित समीक्षा करने के लिए डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी का हार्दिक अभिनंदन

शुक्रिया सर …

आशुतोष जी आपका बहुत बहुत आभार आपने पुस्तक की सधी सटीक समीक्षा ही नहीं की है, आप ने तो पुस्तक की

आत्मा को व्याख्यायित किया है।

शुक्रिया सर …